如何识别元器件商城中的假冒伪劣产品?工程师必须知道的技巧

2025-08-06 10:13:29

晨欣小编

一、假冒伪劣元器件的危害不容小觑

1.1 产品性能不达标

假冒元器件多为二次封装、参数失真甚至是报废件翻新,可能在实际电气性能(如耐压、漏电、ESR等)上与原品有显著差异,导致产品运行异常或寿命缩短。

1.2 可靠性与安全隐患

元器件在高温、震动、老化等工况下表现不稳定,易引发电路烧毁、功能失效、过热爆炸等风险,尤其在汽车、医疗、工业控制领域危害巨大。

1.3 法规风险与项目延期

使用非正规元器件可能违反RoHS、REACH、CE等合规认证要求,影响产品出口和投标。此外,发现假货后重新采购、替代验证周期长,容易导致项目延期。

二、常见的假冒伪劣类型与识别难点

| 假货类型 | 特征描述 | 难点 |

|---|---|---|

| 翻新器件 | 旧件抛光重印标,外壳光亮但引脚发黑 | 表面新,实为旧 |

| 山寨仿冒 | 外壳封装几乎一致,但芯片内核参数不同 | 非专业难识别 |

| 锁码/阉割芯片 | 二次编程/锁码,或裁剪部分功能 | 软件使用异常 |

| 拆机件 | 从废旧板卡拆下,清洗后销售 | 封装真实,内部老化 |

| 虚标规格 | 标称参数虚高,但实测不符 | 非专业难测试 |

三、工程师识别假冒伪劣的实战技巧

3.1 外观识别技巧

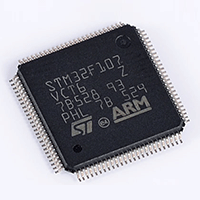

丝印字体模糊不清或过于粗细不一:正品器件一般采用激光蚀刻或精细印刷,假货常用油墨喷印,字体不规则。

引脚发黑、焊锡残留:若出现氧化、残焊、刮擦痕迹,可能为拆机或翻新件。

封装不统一:同一型号正品器件应批次统一,若封装大小、光泽不一,需警惕掺假。

二维码扫描无效:部分原厂封装有防伪二维码或批号识别标签,若无法验证来源或信息不匹配,即为可疑产品。

3.2 参数检测与实测对比

使用万用表、LCR测试仪、ESR表、示波器、逻辑分析仪等工具进行关键参数验证:

检测静态参数是否与Datasheet一致

例:电容容量、ESR,电感Q值,三极管B-E极压降等。功能测试与波形分析

对于MCU、逻辑器件、ADC/DAC等,建议进行功能烧录与波形测量,确保性能一致。

3.3 比对原厂资料和图纸

在品牌官网或Octopart、Datasheet.cn等专业网站查询原厂封装、丝印、引脚定义、工艺图示,与实物对照,判断异常。

特别注意是否存在“特殊尾缀型号”或“定制封装”标签,这些常被造假者利用混淆视听。

四、选择正规元器件商城的五大判断标准

4.1 是否原厂授权或代理资质

选择拥有TI、NXP、ST、ADI、Infineon等原厂授权的平台,如立创商城、华秋、Digi-Key等。

4.2 是否支持COC/原厂追溯

正规平台应能提供完整的COC(合格证)、批次追溯、二维码验证、防伪信息,确保每一批货物来源可查。

4.3 是否提供真实库存

防止“中介式”平台转卖货源,需选购拥有自营仓库、实时库存的平台,避免虚假库存导致货源不可控。

4.4 是否具备退换货机制

良好的商城应具备明确的售后政策、支持退换货、技术质检报告、质保承诺,有利于风险控制。

4.5 是否口碑良好

可通过企查查、天眼查、知乎、电子工程专栏等渠道了解平台是否存在投诉、维权案例,是否服务于知名制造商或高校客户。

五、加强测试验证机制是企业防假关键

对于企业用户而言,仅靠工程师经验判断远远不够,应从流程层面加强防假机制:

5.1 建立IQC元器件来料检测规范

建立内部IQC标准,包括抽检比例、测试项目、报废处理流程,避免假货流入生产线。

5.2 建立可疑物料隔离机制

一旦发现批次可疑,应立即隔离,防止混入良品生产,造成系统性质量事故。

5.3 进行小批量打样验证

对关键器件在批量采购前进行样品验证、工况老化测试,避免大规模假货采购风险。

5.4 加强BOM审核和替代料机制

设计阶段应预设多款可替代型号,避免采购急需时被“急单高价假货”诱导。

结语:识别假货,保障产品质量的第一道防线

电子元器件假货问题是一个长期存在且不断变化的挑战,工程师、采购人员和管理层都需要具备专业知识、敏锐判断和规范流程。通过本文分享的识别技巧与平台选择方法,可以显著降低假货带来的风险,为产品质量、安全与企业信誉保驾护航。

售前客服

售前客服